こんにちは!

北千住すずらん歯科 衛生士の前原です🌼

9月があっという間に終わり、今日から10月に入りました!

やっと朝夕は少しずつ涼しくなってきましたね🍁

季節の変わり目は体調を崩しやすいので、手洗いうがいをしっかりして対策しましょう😷

当院は10/1で開院1周年になります!

沢山の患者様にご来院いただき、感謝申し上げます🕊️

患者様により良い治療を受けていただけるようにこれからもスタッフ一同

精進してまいりますので今後ともよろしくお願いいたします😊

秋といえば食欲の秋ですが🍠、美味しいものを食べた後はムシバにならないように

しっかりと歯を磨きましょうね🪥

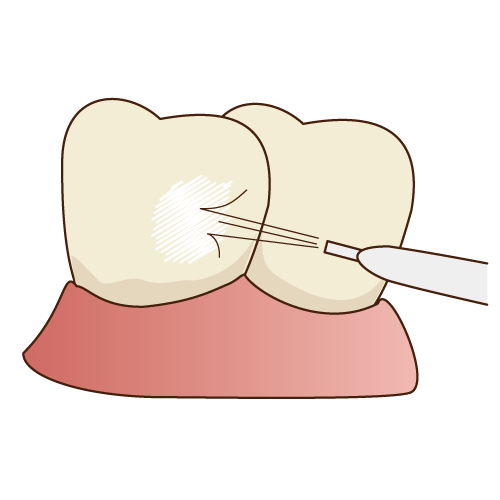

ムシバを予防するうえで重要なのは、歯ブラシだけじゃなく歯と歯の間を清掃することです⚠️

みなさんデンタルフロスは使用していますか🤨

どんなにしっかり歯磨きをしていても、歯ブラシだけだと約6割しか汚れを落とせていないと言われています😭

歯と歯の間に残っている汚れは、フロスや歯間ブラシなどの補助清掃道具を使わないと除去するのが難しいです。

意外かもしれませんが、フロスや歯間ブラシは実は歯磨きをする前に使用した方が

より効果があると実際に実験で検証されています!

では、フロスと歯間ブラシどちらを使えばいいの🤔?

と悩まれる方もいらっしゃると思います。

歯間ブラシとフロスはどっちも歯の隙間の汚れを取り除くための道具です。

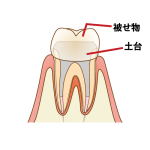

被せ物の有無や歯肉の状態、歯の生え方、年齢など人によってそれぞれの口腔内の状態に適したものを選択する必要があります。

①歯肉の下がりがなく健康な歯肉の方や、ブリッジなどの繋がった被せ物がない方、年齢が若い方は歯の隙間が狭いので基本的にはフロスを使用しましょう🦷!

フロスは子供から大人まですべての人に使ってほしいアイテムです😳

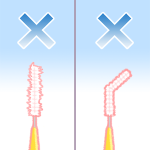

狭いところに歯間ブラシを無理に通してしまうと、歯肉を傷つけたり下げてしまう原因になります🥺

②逆に、ブリッジなどの繋がった被せ物が入っている方や歯の隙間が広い方は歯間ブラシがおすすめです!

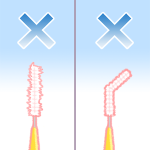

歯間ブラシにはサイズがありますので、サイズが合っているものを使用するようにしましょう😀

きつ過ぎると歯肉を傷つけてしまったり、スカスカすぎると汚れが取り切れなかったりするので

必ず隙間の広さに合ったサイズを選択するようにしてください!

通した時に抵抗なくスッと入るサイズのものが理想的です🙂

サイズ選択の仕方が分からない場合は、来院された際にスタッフにお尋ねください😊

③歯の隙間は狭いけれど、ブリッジなどの繋がった被せ物が入っている方もいらっしゃるので、そういった方はどちらも併用するのが望ましいです⚠️

面倒だとは思いますが、繋がった被せ物はフロスは通りませんので歯間ブラシを使用し、その他のところはフロスを使用するといった使い分けが必要になってきます🥺

さらには、ブリッジなどのダミーの歯の下にも汚れは溜まりますので

その下にも歯間ブラシが通せるのならば通すようにしてくださいね🫧

歯間ブラシが通らなければ、スーパーフロスという糸通しが付いたフロスがあるのでそれを使用できるとより良いです⚠️

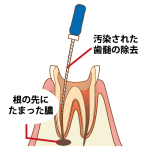

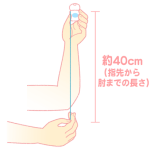

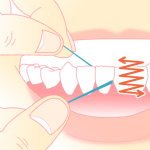

((フロスの使い方))

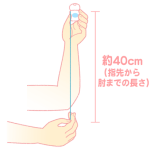

・フロスを40センチほどの長さで切る

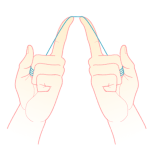

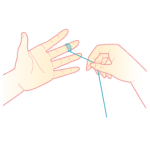

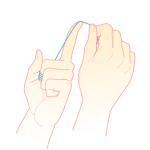

・左右どちらかの中指で端から巻き取り、もう一方の中指で2~3回ほど反対端から巻き取り長さを調整する

(利き手と反対の手で巻き取っていくと後の操作がスムーズです)

・きつく巻きすぎると指の血が止まってしまうので注意🤣

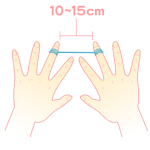

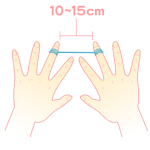

・10~15センチほどになるように長さを調整します

・10~15センチほどになるように長さを調整します

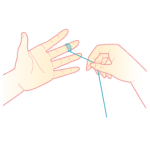

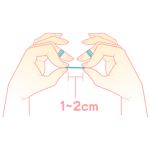

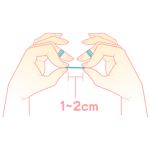

・人差し指と親指で把持して間が1〜2センチほどになるようにする

・人差し指と親指で把持して間が1〜2センチほどになるようにする

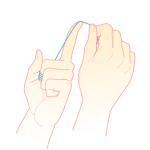

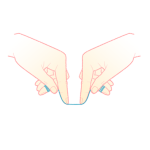

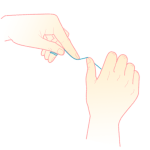

・上の前歯に通すときは人差し指で上向きに支える

・上の前歯に通すときは人差し指で上向きに支える

(人差し指で押し上げる方がお口の中側になるように)

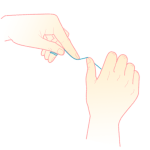

・下の前歯に通すときは人差し指と親指で互い違いに支える

・下の前歯に通すときは人差し指と親指で互い違いに支える

(人差し指で押し下げる方がお口の中側に来るようにする)

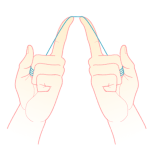

・上の奥歯は少しフロスを長くして両手の人差し指を伸ばして操作する

・上の奥歯は少しフロスを長くして両手の人差し指を伸ばして操作する

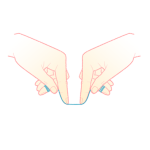

・下の奥歯も上と同様に人差し指を伸ばして操作します

・下の奥歯も上と同様に人差し指を伸ばして操作します

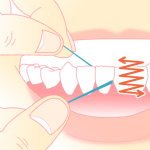

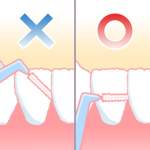

・歯と歯の間にフロスを通す

・歯と歯の間にフロスを通す

(勢いよく通すと歯肉に刺さって痛みが出ることがあるので注意)

・フロスを歯面に沿わせ、側面を磨くように上下左右に動かして汚れをかき出す

・この時に歯周ポケットの中にも痛みのない範囲で入れて、汚れを書き出すようにするとバッチリです✨

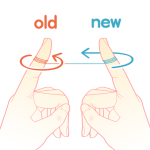

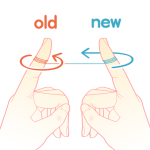

・使った部分は巻き取り、キレイな部分で隣の歯も通していく

・使った部分は巻き取り、キレイな部分で隣の歯も通していく

・フロスは使い捨てですので一度使用したものは捨ててください

慣れるまでは難しいですが、鏡を見ながら練習してみましょう🪞!

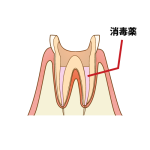

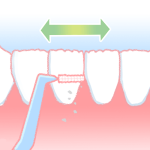

((歯間ブラシの使い方))

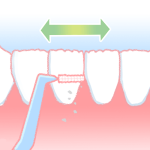

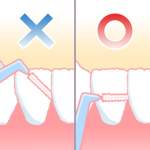

・歯間ブラシを通すときは、通す向きに注意

歯肉の方向に向けて通してしまうと刺さって痛みや傷の原因になります

・歯間に通したら歯面に沿わせるようにして前後に数回往復させる

・表側と裏側 両方から通すのが理想的ですが、通しやすい方からで大丈夫です

・使い終わった後は水で洗い、繰り返し使用できます

・歯ブラシと同様に、洗った後は風通しの良いところでよく乾燥させましょう

・毛がボサボサになってきたり、先が折れてしまったら交換の目安です

・どちらとも見られなくても衛生的に、7~10日ほどで交換しましょう

歯間清掃時に出血する場合がありますが、出血するところは炎症が起きているサインです⚠️

痛くてできないというほどでなければ

しっかりお掃除してもらった方が炎症が治まり出血しなくなります!

なかなか歯間清掃の習慣がついている方のほうが少ないのが現実…

フロスって難しいしできてるかわからないし、いきなり毎日はめんどくさくて無理!と思ってしまいますよね🙄

もちろん毎日するのが理想ではありますが、2日に一度でもいいので夜寝る前の歯磨きをする時に

まずは歯間清掃にチャレンジするところから始めてみてください🙇♀️

クリーニングの際に私たちも大切な歯を守るためのお手伝いをさせていただきますが、

ご自身の歯を守るために一番大切なのは毎日のセルフケアになります。

いつまでも自分の歯で美味しいご飯が食べられるように一緒に頑張りましょう🌟

![10000印刷√] 11 月 イラスト ライン - ただ素晴らしい花](https://poromi-free.net/wp-content/uploads/2020/01/01-11-200108-line.png)

・10~15センチほどになるように長さを調整します

・10~15センチほどになるように長さを調整します ・人差し指と親指で把持して間が1〜2センチほどになるようにする

・人差し指と親指で把持して間が1〜2センチほどになるようにする ・上の前歯に通すときは人差し指で上向きに支える

・上の前歯に通すときは人差し指で上向きに支える ・下の前歯に通すときは人差し指と親指で互い違いに支える

・下の前歯に通すときは人差し指と親指で互い違いに支える ・上の奥歯は少しフロスを長くして両手の人差し指を伸ばして操作する

・上の奥歯は少しフロスを長くして両手の人差し指を伸ばして操作する ・下の奥歯も上と同様に人差し指を伸ばして操作します

・下の奥歯も上と同様に人差し指を伸ばして操作します ・歯と歯の間にフロスを通す

・歯と歯の間にフロスを通す ・使った部分は巻き取り、キレイな部分で隣の歯も通していく

・使った部分は巻き取り、キレイな部分で隣の歯も通していく

当院では、歯科衛生士が一人ひとりに合った歯磨き粉を提案しますので

当院では、歯科衛生士が一人ひとりに合った歯磨き粉を提案しますので