こんにちは北千住すずらん歯科です🌼

今日は乳幼児期から高齢期までの年代別のむし歯リスクに応じた歯磨きとフッ素の応用についてお伝えしていきます🐤✨

フッ素は子どもに塗るものだと思っている方もいるのではないでしょうか❔

フッ素は乳幼児・学齢期・成人・妊婦・高齢期すべての年代に推進しています!!

ここから年代別のむし歯リスクとフッ素の応用を挙げていきます🪥

<乳幼児>乳歯の生え始めからすべての乳歯が生えそろうまで

この時期に心配な虫歯のリスク

・母親のお口のミュータンス菌が子供に感染する

・夜泣きや寝つきが悪いため、夜間授乳している

・なかなか哺乳瓶をやめられず哺乳瓶にジュースを入れて飲ませている

・間飲食が多い

・子どもだけで歯磨きしている

すすめられるフッ素応用

プロケア:歯科医院でのフッ素塗布(3~6ヵ月に1回)

ホームケア:食後と就寝前のフッ素入り歯磨きジェルによるブラッシング(500~900ppmF)

<小中学生の子ども>大人の歯が生えてきた時期

6歳臼歯:前から6番目の大人の歯

12歳臼歯:前から7番目の歯

この時期に心配なむし歯リスク

・生えて間もない6歳臼歯、12歳臼歯がある

・間食の摂取回数が多い

・ジュースや、スポーツドリンクを飲むことが多い

・歯磨きを一人で行っている

・フロスを使用していない

すすめられる予防

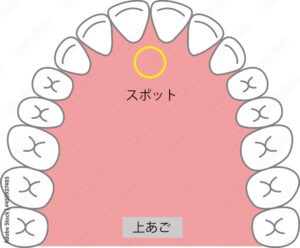

プロケア:小窩裂溝(しょうかれっこう)にはシーラント処置

歯科医院でのフッ素塗布(3~6ヵ月に1回)

ホームケア:食後のフッ素入り歯磨剤によるブラッシング(950ppmF)

就寝直前のフッ素入り洗口剤によるうがい

<青少年から大人世代>

この時期に心配なむし歯リスク

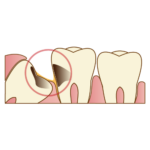

・親知らずがある

・歯と歯の間に虫歯ができたことがある

・間飲食(スポーツドリンクを含む)の摂取回数が多い

・歯並びが悪い

・寝る前の歯磨きを忘れがち

すすめられる予防

プロケア:小窩裂溝(しょうかれっこう)にはシーラント処置

歯列矯正

歯科医院でのフッ素塗布(3~6ヵ月に1回)

ホームケア:就寝直前のフッ素入り洗口によるうがい

食後のフッ素入り歯磨剤によるブラッシング

<妊娠期>

この時期に心配なむし歯リスク

・食事の変化、間飲食の増加

・つわりによる口腔清掃不良

・ホルモンの変化による虫歯菌、歯周病菌の増加

歯磨きをすると気持ちが悪くなる場合は😢❔

小さめの歯ブラシの使用、薄味の歯磨き粉の使用、最後にフッ素入り洗口剤でのうがいを🪥✨

妊娠期はお口の中の環境が変わるためかなり虫歯のリスクが高まります

そのためフッ素入りの歯磨き粉、洗口剤を積極的に使用するようにしましょう❕

⚠️妊娠期のフッ素応用は胎児に悪影響はありませんのでご安心ください

<壮年期から高齢期>歯周病と補綴物によるリスク

この時期に心配なむし歯リスク

・歯肉が痩せて歯根が露出している

・入れ歯、ブリッジが入っている

・甘いものの間飲食が多い

・長期間の喫煙習慣がある

・口渇の副作用がある薬を使用している

すすめられること

プロケア:ブリッジやインプラント部位の歯磨き指導

歯根部へのフッ素塗布

ホームケア:就寝直前のフッ素洗口によるうがい

食後のフッ素入り歯磨き粉によるブラッシング

どの年代でも虫歯予防にはフッ素は欠かせません!

定期検診は必ず受けるようにしましょう🦷☺️

🌟親知らずを放置するとどうなるの?

🌟親知らずを放置するとどうなるの?

鼻詰まりは花粉症に限った話ではありませんが、

鼻詰まりは花粉症に限った話ではありませんが、