こんにちは!北千住すずらん歯科です🌸

みなさん、『歯肉退縮』という現象をご存知ですか?

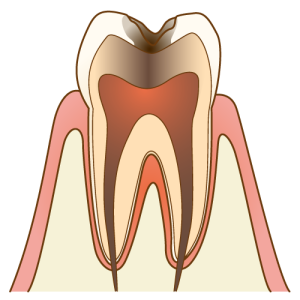

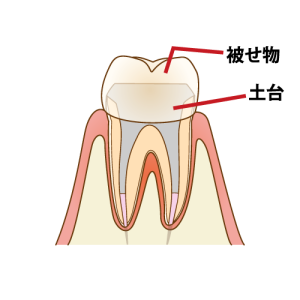

歯肉退縮とは、加齢や歯周病によって歯を支えている歯茎が下がり、それまで歯茎で守られていた歯の根っこが出てきてしまうことをいいます。

今回はそんな歯肉退縮のリスクや予防法についてお話します🦷

【原因】

①歯周病

歯肉退縮の1番の原因は歯周病です。歯周病は細菌感染によって歯を支えている骨が溶けてしまう病気で、進行すると歯茎の位置も下がってしまいます。

②加齢

歯茎は年齢とともに衰えるため、加齢が歯肉退縮を引き起こすこともあります。お口の中を清潔・健康に保つことでその速度を遅らせることができます。

③歯磨きのブラッシング圧

歯をしっかり磨こうとするとつい力が強くなってしいがちですが、ブラッシング圧が強いと必要以上の刺激が加わり歯茎を傷つけて歯茎が下がってしまいます。

④歯ぎしりや食いしばり

歯ぎしりや食いしばりなどの習慣があると、歯と歯茎に過剰な負担がかかります。

そうすると歯茎を傷め歯肉退縮の原因になってしまいます。

【リスク】

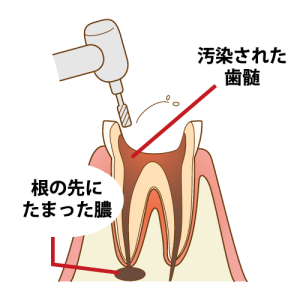

①知覚過敏

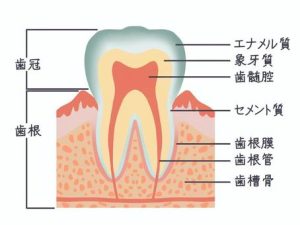

歯茎が下がると今まで歯茎に覆われていた歯根が露出します。

歯根は歯冠(歯の頭の部分)のようにエナメル質で覆われていないため、知覚過敏になりやすくなってしまいます。

②老けて見える

歯根が露出すると歯そのものが長く見えるようになり、健康な歯茎の状態と比べると口元が老けた印象になってしまいます。

③食べ物が詰まりやすくなる

歯茎が下がると歯と歯の間に隙間ができます。その部分に食べ物が詰まると虫歯や歯周病を引き起こすリスクも高まります。

【予防法】

①歯周病予防を心掛ける

歯周病は、歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやフロスなども活用して口腔内の清潔を保つことで予防できます。

歯茎が下がってしまうもっとも大きな要因は歯周病であるため、日ごろのオーラルケアは欠かせません。

②丁寧な歯磨き

力任せに歯磨きをするのではなく、軽い力で丁寧に歯を磨くことが重要です。

ブラッシング圧が強いと歯茎だけでなく、歯のエナメル質も傷つけてしまうので優しく行うことを心掛けましょう。

歯肉退縮を防ぐには、お口の中を常に清潔な状態に保つことや正しいケア方法を学んで日々実践することが大切です。

当院では歯科衛生士による歯ブラシ指導を行っているのでお気軽にご相談ください😊

口内炎にはいくつかの種類と原因があります。

【口内炎の原因と種類】

⓵アフタ性口内炎 - 疲労・ストレス

口内炎にはいくつかの種類と原因があります。

【口内炎の原因と種類】

⓵アフタ性口内炎 - 疲労・ストレス

口内炎の中で最も多いと言われているのが「アフタ性口内炎」です。

ストレス、疲労、睡眠不足などの免疫力の低下が原因と考えられています。

口内炎の中で最も多いと言われているのが「アフタ性口内炎」です。

ストレス、疲労、睡眠不足などの免疫力の低下が原因と考えられています。

義歯や矯正器具の刺激・お食事中に頬の粘膜を噛んでしまった時などに起こる炎症です。

アフタ性口内炎と異なり、赤く腫れるのが特徴です。

⓷ウイルス性口内炎 - さまざまなウイルス

義歯や矯正器具の刺激・お食事中に頬の粘膜を噛んでしまった時などに起こる炎症です。

アフタ性口内炎と異なり、赤く腫れるのが特徴です。

⓷ウイルス性口内炎 - さまざまなウイルス

原因となるウイルスには、カンジタ菌や単純性ヘルペスウイルスなどがあります。

ウイルス性口内炎は、粘膜に小さな水ぶくれができ、破れると潰瘍ができます。

他の口内炎に比べて痛みが強く、発熱や倦怠感を伴う場合があります。

【口内炎の治療について】

原因となるウイルスには、カンジタ菌や単純性ヘルペスウイルスなどがあります。

ウイルス性口内炎は、粘膜に小さな水ぶくれができ、破れると潰瘍ができます。

他の口内炎に比べて痛みが強く、発熱や倦怠感を伴う場合があります。

【口内炎の治療について】

また、お口の中が乾燥すると細菌が繁殖しやすくなるだけでなく、免疫力も低下してしまいます。

水分補給を心がけて唾液の分泌量が増えるようにお食事の際はよく咬むことを心がけましょう。

★ガムを咬むことでも唾液の分泌が促進されます。

口内炎が長期的に続く場合(10日以上)や広範囲で発生している場合、

発熱などの全身症状を伴っている、痛みが強くて食事ができないなど

生活に支障が出ている場合は無理をせず、医療機関を受診しましょう。

また、お口の中が乾燥すると細菌が繁殖しやすくなるだけでなく、免疫力も低下してしまいます。

水分補給を心がけて唾液の分泌量が増えるようにお食事の際はよく咬むことを心がけましょう。

★ガムを咬むことでも唾液の分泌が促進されます。

口内炎が長期的に続く場合(10日以上)や広範囲で発生している場合、

発熱などの全身症状を伴っている、痛みが強くて食事ができないなど

生活に支障が出ている場合は無理をせず、医療機関を受診しましょう。