こんにちは!北千住すずらん歯科です🦷

今日は意外と知られていない妊娠中の口腔内の変化についてお話します🌼

妊娠中というと、食べていないと気持ち悪い・食べると気持ち悪いといったつわりや、いつもと食の好みが変わり食習慣が偏るイメージがありますよね。

また、つわりで一度にたくさんの食事がとれず間食が増えたりする場合もあります。

そうすると、お口の中はプラークや歯石などの汚れがたまりやすい状態になるため、妊娠前に比べると口腔内の環境が悪くなりやすいです😢

■妊娠中のお口のトラブル

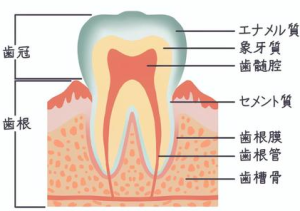

①唾液の分泌量低下と粘度の増加

妊娠中は個人差がありますが、唾液の分泌量が少なくなるため、つわりなどで歯磨きが不十分になると口腔内の細菌が繁殖して歯垢がたまることによってお口の中がネバネバしてきます。

本来、唾液には口の中の汚れを落とす自浄作用がありますが、ネバネバした唾液は自浄作用が低下している状態なので虫歯菌が増えたり、口腔内の環境が悪くなることがあります。

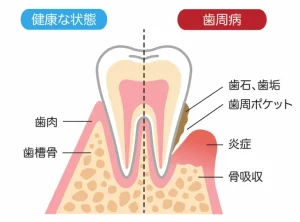

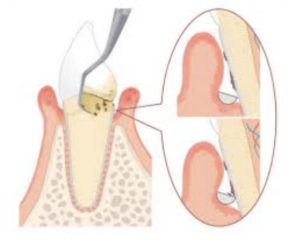

②歯茎の腫れや出血

歯周病菌の一部は妊娠中に増加する女性ホルモンが大好物であるため、歯肉が赤く腫れやすくなることがあります。

さらに歯肉から出血することもあり、これを妊娠性歯周炎といいます。

そのまま放置すると悪化して歯周病になってしまう可能性があるため、しっかり歯磨きをすることが大切です。

③口臭が強くなる

女性ホルモンの変化に伴い、お口の中に菌が繁殖しやすい状態になるとその菌が原因となって口臭が強くなることがあります。

④つわりなどによる清掃不良

つわりで気持ちが悪いとしっかりとした歯みがきをするのが難しくなります。

また、食生活のバランスが崩れて間食が増えることも虫歯ができる原因です。

もし、虫歯ができてしまって治療が必要な場合は安定期に入ってからがおすすめです👌

■つわりがつらい時の口腔ケア

妊娠初期、つわりで歯みがきができない妊婦さんは大勢います。この時期は歯科医院を受診するのも大変なので、まずは体調がいい時にご自宅でのセルフケアを試してみてください🙂

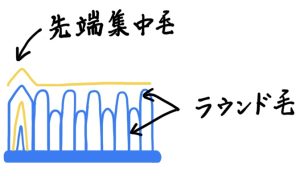

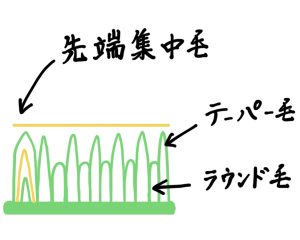

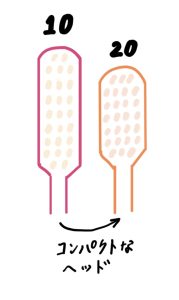

①ヘッドの小さな歯ブラシを使う

ヘッドが薄くて小さい歯ブラシがおすすめです。

ヘッドが小さめな歯ブラシは口の中に入れやすいので、嘔吐反射が起きにくく奥歯まで無理なく磨けます。

磨き残しやすい奥歯や歯と歯の間をしっかり磨くのが大切です。

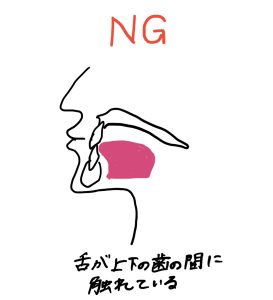

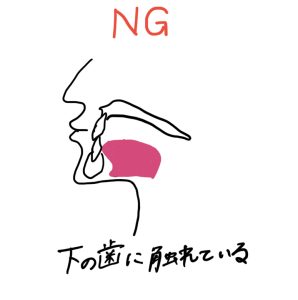

また、歯を磨くときに歯ブラシの動かし方を小さくしたり、できる時に何回かに分けて磨くのもおすすめです。

②歯磨きできない時は甘いものを控えるよう心掛ける

我慢できる時には甘いものを控え、甘いものを食べた際には極力すぐに歯磨きすることを心掛けましょう。

③香りの強い歯磨き粉を避ける

歯磨き粉の味や香りが嘔吐反射の原因になっているのであれば、自分に合った歯磨き粉に変えてみるのがあすすめです。

④うがい薬や洗口剤を活用する

どうしても歯磨きが難しい場合はうがい薬や洗口剤をうまく活用しましょう。

もちろんうがいだけではプラークや食べかすなどの汚れをすべて落とすことはできないので、体調が良い時には歯磨きを頑張りましょう。

■おなかの中の赤ちゃんに虫歯菌がうつることはある?

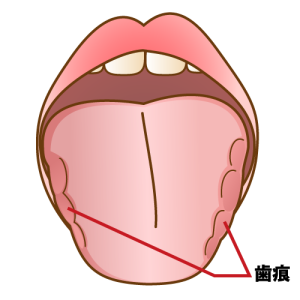

生後間もない赤ちゃんの口腔内に虫歯菌はいません。

虫歯菌は歯のように硬い組織でしか繁殖できないため、おなかの中の赤ちゃんや、歯がない生まれたての赤ちゃんに虫歯菌がうつることはありません。

虫歯菌は歯が生え始めてから細菌が繁殖する環境が整うようになります。

およそ1歳半~2歳半くらいの間に感染しやすく、唾液を介して虫歯菌が口腔内に感染すると言われています。

親の虫歯菌が少ないほど子供への感染は少なくなると言われていて、感染する時期が遅いほど虫歯になりにくいという報告もあります。

赤ちゃんへの口移しや、あたたかい離乳食にフーフーと息を吹きかけるのも控えることが望ましいです。

神経質になりすぎる必要はありませんが、しばらく歯科医院に行かれていない方は、まずは定期検診に来てみてください👩⚕️

ご来院お待ちしております⭐